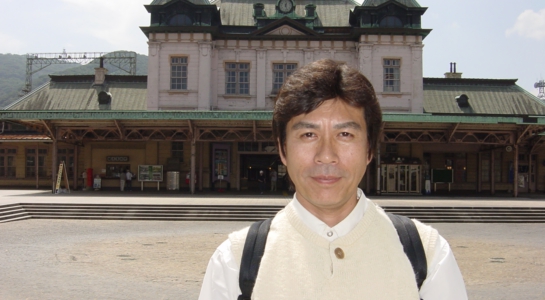

今回で35年目に入ります。北九州市門司港駅からスタート!今回の旅のテーマは・・・「レトロから古代へ」。つまり明治・大正文化から何十万年前までのちょっとしたタイムスリップした旅をお送りします。

今回で35年目に入ります。北九州市門司港駅からスタート!今回の旅のテーマは・・・「レトロから古代へ」。つまり明治・大正文化から何十万年前までのちょっとしたタイムスリップした旅をお送りします。

人力車・・・門司駅周辺を観光案内してくれる。特に車では入れない路地裏にある木造3階建ての建物や銭湯、古民家を再利用した喫茶店など「レトロ」を堪能できました。

人力車・・・門司駅周辺を観光案内してくれる。特に車では入れない路地裏にある木造3階建ての建物や銭湯、古民家を再利用した喫茶店など「レトロ」を堪能できました。 収録風景

収録風景

九州では凧のことを「旗」とか「イカ」とも言うんだそうです。ご紹介するのは明治末期からある「孫次凧」。四角い形の他にセミやカッパ、ハチなど色々な形があり色彩もカラフル。

九州では凧のことを「旗」とか「イカ」とも言うんだそうです。ご紹介するのは明治末期からある「孫次凧」。四角い形の他にセミやカッパ、ハチなど色々な形があり色彩もカラフル。 大正時代、魚の集荷場がそのまま市場になり、托鉢するお坊さんが通り過ぎたことから「旦過市場」と名がつけられた。その中で「百年床」という言葉を発見!名物「青魚のぬか味噌炊き」を美味しくいただきました。

大正時代、魚の集荷場がそのまま市場になり、托鉢するお坊さんが通り過ぎたことから「旦過市場」と名がつけられた。その中で「百年床」という言葉を発見!名物「青魚のぬか味噌炊き」を美味しくいただきました。 ゼンリンさんの「地図の資料館」には、床一面に伊能忠敬の日本地図が描かれている。虫メガネで伊能忠敬が歩いた経路を見ている。

ゼンリンさんの「地図の資料館」には、床一面に伊能忠敬の日本地図が描かれている。虫メガネで伊能忠敬が歩いた経路を見ている。  九州民芸村にあるガラス工芸「パート・ド・ヴェール」を訪ねました。紀元前15世紀に古代メソポタミアで始められた鋳型にガラスの粉を入れて焼き上げる古い技法で、吹きガラスよりも古いと言われている。

九州民芸村にあるガラス工芸「パート・ド・ヴェール」を訪ねました。紀元前15世紀に古代メソポタミアで始められた鋳型にガラスの粉を入れて焼き上げる古い技法で、吹きガラスよりも古いと言われている。 九州一のカルスト台地・平尾台。およそ3億5千年前に出来たもので国の天然記念物に指定されてる。石灰の岩が異様な雰囲気を作っていました。

九州一のカルスト台地・平尾台。およそ3億5千年前に出来たもので国の天然記念物に指定されてる。石灰の岩が異様な雰囲気を作っていました。 200くらいある平尾台の鍾乳洞の中で最も推薦される千仏鍾乳洞に・・・実は私、閉所恐怖症!

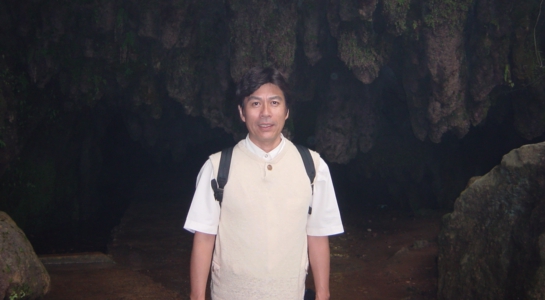

200くらいある平尾台の鍾乳洞の中で最も推薦される千仏鍾乳洞に・・・実は私、閉所恐怖症! なんと!鍾乳洞の入口でサンダルに履き替えさせられました。どういうことだ・・・

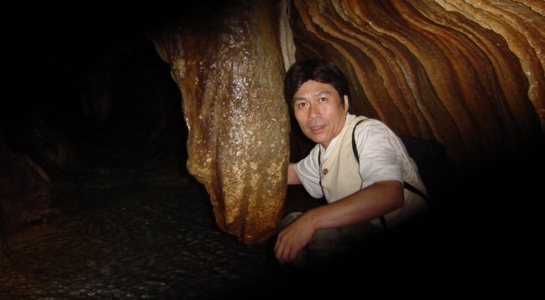

なんと!鍾乳洞の入口でサンダルに履き替えさせられました。どういうことだ・・・ 鍾乳洞の入口で。とりあえず笑顔・・・

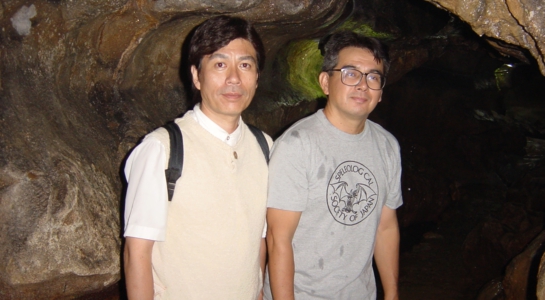

鍾乳洞の入口で。とりあえず笑顔・・・ 案内していただいた浦田さん。小さい頃から穴が好きで、洞窟学の分野で日本で初めて博士号を取った学者さん。閉所恐怖症の人間には想像もつきません!

案内していただいた浦田さん。小さい頃から穴が好きで、洞窟学の分野で日本で初めて博士号を取った学者さん。閉所恐怖症の人間には想像もつきません! 鍾乳石・・・ヌルヌルしているのかと思ったら、全然していなくて凄く綺麗でした。

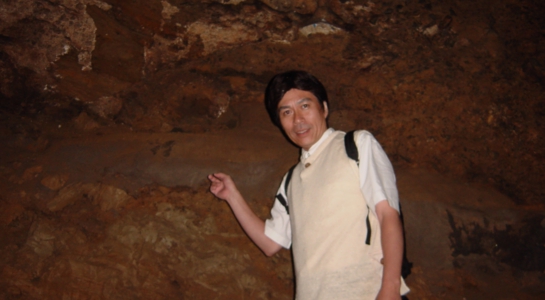

鍾乳石・・・ヌルヌルしているのかと思ったら、全然していなくて凄く綺麗でした。 指をさしているところのグレーの部分、何かわかりますか?9万年前に爆発した阿蘇山の火山灰だそうです。9万年前ですよ!凄いですね!

指をさしているところのグレーの部分、何かわかりますか?9万年前に爆発した阿蘇山の火山灰だそうです。9万年前ですよ!凄いですね! まさにタイムトンネル!

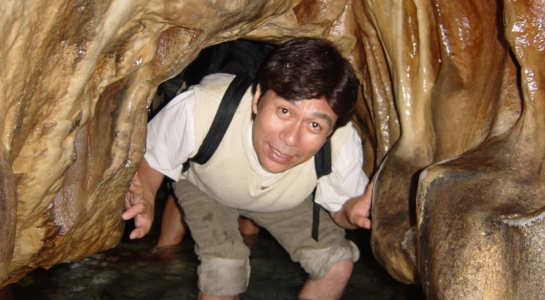

まさにタイムトンネル! 奥に行くほど狭くなり、その中央に鍾乳石がありました。鍾乳石って1年にどのくらい成長するかご存知ですか?1年に0.1mmだそうです。この鍾乳石・・・何年経っているのかな?

奥に行くほど狭くなり、その中央に鍾乳石がありました。鍾乳石って1年にどのくらい成長するかご存知ですか?1年に0.1mmだそうです。この鍾乳石・・・何年経っているのかな? こ、この狭さ!!!顔は笑っていますが、閉所恐怖症の私にとって・・・あ〜

こ、この狭さ!!!顔は笑っていますが、閉所恐怖症の私にとって・・・あ〜 レトロから古代、その壮大な時間を旅して感じたことは、今ある全てのものは、その壮大な時間で作られた貴重なもの。もっと今を大切にしなければいけない、そして次の世代に残さなければいけないその責任の重さを感じました。北九州のタイムスリップした旅、本当にいい旅でした。

レトロから古代、その壮大な時間を旅して感じたことは、今ある全てのものは、その壮大な時間で作られた貴重なもの。もっと今を大切にしなければいけない、そして次の世代に残さなければいけないその責任の重さを感じました。北九州のタイムスリップした旅、本当にいい旅でした。